整理五月的週三讀書會短筆記,聽張潔平說書「愛與黑暗的心靈史」

記錄時間:2023年6月1日

(主圖取自張潔平臉書)

0510 《昨日世界:一個歐洲人的回憶》

「任何陰影,到頭來也只是光明的孩子。」

1. 再造的記憶

張潔平的飛地書店曾舉辦福袋活動,讀者帶著疑惑來,店長為你推薦三本書。她發現自己常推薦回憶錄,她想,那些穿越那麼多語言,最後被留下的,都是流離的人,面對記憶的消逝,創造的意義為何?

2. 奧地利的人生大學

米蘭昆德拉形容維也納的愛與藝術:「最小世界的最大多樣性。」在那裡,大學生活是保守的,但咖啡館是開放的。

Zweig一生為他人作的傳記比小說還多。他建議年輕作家都應去當演員或是翻譯,他認為這比自身創作更可靠,所有奉獻終究會得到回報。

3.漢娜鄂蘭的批評

Zweig流亡途中,二戰爆發,分崩離析的歐洲已遠離他的理想世界,他決心結束自己的生命時,可能還不知道猶太人大屠殺的悲劇。

事實上美好的歐洲世界並非被一道閃電劈成地獄,是Zweig沒有去意識到危機的發生。

漢娜鄂蘭批評他:資源豐厚為何不戰鬥?為何不批評希特勒!

4.昨日世界的B面

如果說昨日世界的A面是Zweig那星光閃閃的朋友圈,恍若一個菁英主義的歐洲文化博覽會;那麼B面也許就是他備受批評的流亡。

formerly writer,now expert in visas.

討厭民族主義的人,擱淺在世界主義的消逝裡,一再的自我證明加劇了流亡過程中的典型「非人化」:他無法以一個作家的身分不言自明的存在這個世界,Zweig was invisible.

更重要的是,他理想中的文學共和國,並不存在。Zweig活在一個昨日世界,也死於這個世界的消失。

0517《滅頂與生還》

「我們—這些回來的人—有能力理解、也讓別人理解,到底發生了什麼事嗎?」

——義大利作者普利摩.李維

1. 174517

1944年進奧許維茲集中營的Lewi,一輩子留著手臂上的編號,作為倖存者,一生用寫作作證。

他寫了那麼多書,最常被問的問題仍是:

你們為什麼不逃?

你們為什麼不反抗?

為什麼不在被逮前事先離開?

為什麼不自殺?

在經歷了火車運送,那擁擠、窒息、與排泄物、屍體共處之後,已剝奪了人性和掙扎,只剩下無力感。

「飢餓不是只有跳過一餐。」

2. Lewi的灰色光譜

Lewi 用書寫對抗簡化、對抗虛無、對抗黑白二元。他說倖存者,都是例外的偏差。真正在底層的受難者,無法為自己說話。

如果善良的人是不可能活下來的,那我們要用什麼眼光去看倖存者?

3. 我的柏林與重生

拜訪柏林之前,我也看過辛德勒的名單和美麗人生,也覺得殘酷和悲傷。

直到拜訪了柏林,親睹圍牆上的彈孔、集中營的遼闊蕭瑟,踩過絆腳石和紀念館裡的落葉。我便無法一口氣看完戰地琴人了。

二戰、猶太、集中營,不再是一頁單薄的歷史,有了沉沉的重量。

張潔平說書的語氣平靜,毫不煽情,我還是聽得時不時起雞皮疙瘩,背脊顫抖。

我翻閱了幾本Lewi的書,沒辦法,還沒有準備好。

——

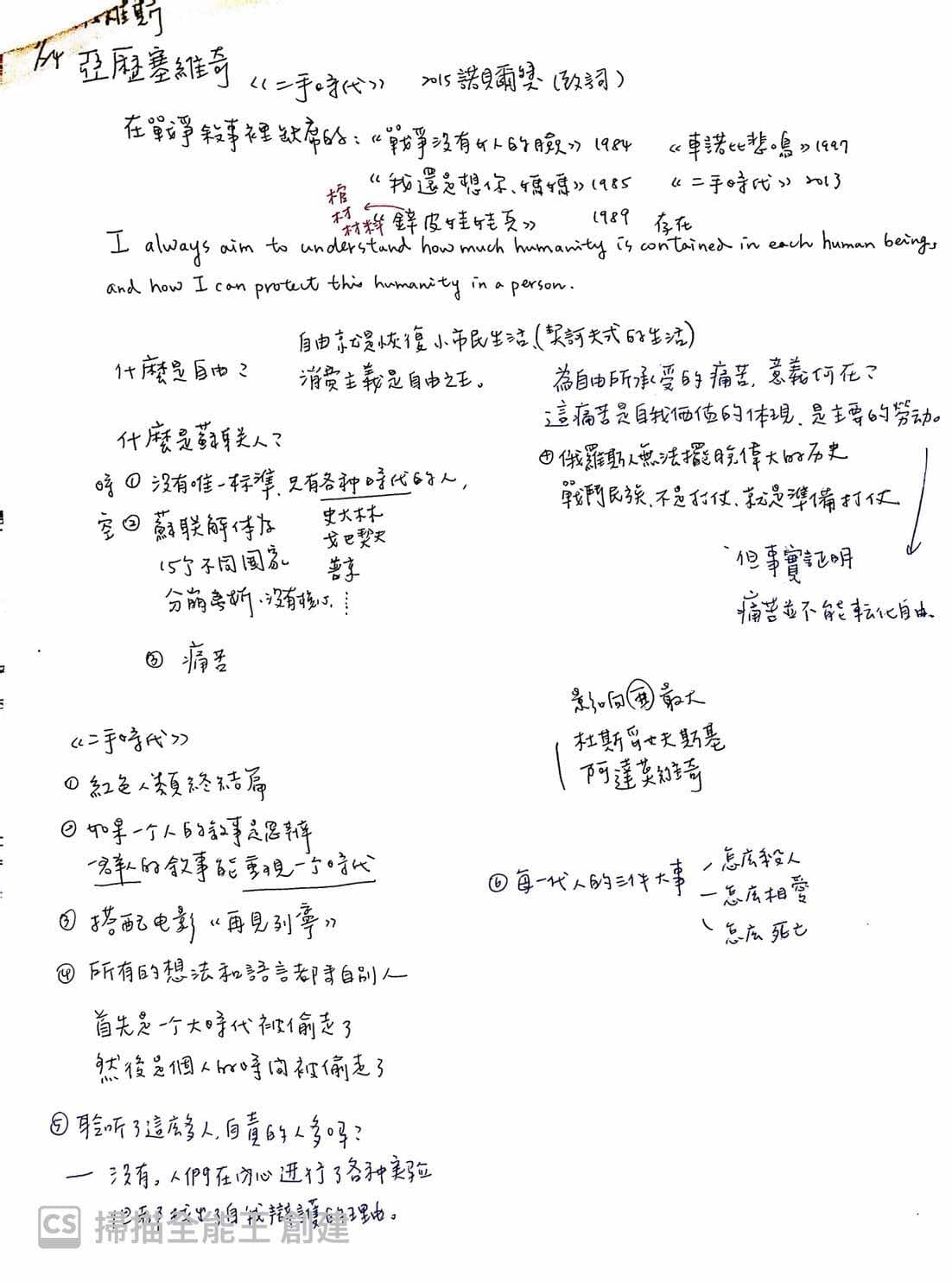

0524《二手時代:追求自由的烏托邦之路》

“ I always aim to understand how much humanity is contained in each human being, and how I can protect this humanity in a person.”

——俄羅斯記者作家斯維拉娜. 亞歷塞維奇

1. 什麼是自由? 什麼是蘇聯人?

俄羅斯人無法擺脫偉大的歷史,他們是戰鬥民族,不是打仗,就是準備打仗。

當他們追求自由,為自由所承受的痛苦,是自我價值的體現,是主要的勞動。然而事實證明,痛苦並不能轉化自由。

於是消費主義成了自由之王。

首先是一個大時代被偷走了,然後是個人的時間被偷走了。

2. 敘事角度

亞歷塞維奇書寫的對象,都是在戰爭敘事裡缺席的:

《戰爭沒有女人的臉》1984

《我還是想你,媽媽》1985

《鋅皮娃娃兵》1989

如果一個人的敘事是思辨,一群人的敘事能重現一個時代。

她以為每一代人的三件大事:怎麼殺人、怎麼相愛、怎麼死亡。

蘇聯解體20年,亞歷塞維奇在2013完成《二手時代》,把這本當作她的紅色人類終結篇,她已經寫了殺人、寫了死亡。

接下來可以寫她一直想寫的愛情故事。

可是烏俄戰爭爆發了。

0531《愛與黑暗的故事》

「我寫此書把死者請到家中作客。」

——以色列小說家艾默思.奧茲

1. 小說形式的家族故事

父母、祖父母,上一輩的人都不在了。Oz只能參考那個時代的歷史,為這些真實存在過的人名,亦真亦假的撰述故事。

「我一天花幾個小時去重構童年時代一個十分鐘的事件。一個房間,六個人在裡面,只有我活著。誰坐在那裡,誰在說什麼,我思考著,盡量讓這些人在我的腦海中、創作中,長久地活下去。」

2. 希伯來文

「我父親可以讀十六種語言,講十一種語言,我母親講五到六種語言,但他們非常嚴格,只教我希伯來語。在一九四○年代,他們不想讓我懂任何歐洲語言。也許他們害怕,即使我只懂一門歐洲語言,一旦長大成人,歐洲致命的吸引力就會誘惑我,使我如中花衣吹笛手的魔法而前往歐洲,在那裡遭到歐洲人殺害。」

Oz這一本回憶錄式的小說,是用希伯來文書寫的。他動筆的年紀,已經比母親逝世時還要年長,可以說,他是以「父母的父母」那樣的眼光,與逝者談論那些活著的時候從未談過的事。

3. 1947以色列在耶路撒冷建國

「他們帶來的一切,森林和古老城市的記憶,通曉多種語言的靈魂,在中東的酷熱種枯萎,就像克勞斯那夫婦試圖在花園裡的種植的植物一樣。」

小說的力量,在於我們能從中找到最強烈的共鳴,也能得到最陌生、新鮮的滿足。